关于如何平衡“信息公开”与“隐私保护”的几点建议

来源:郑州科技学院管理信息中心 作者:李振峰 发表于:2017.12.29 10631浏览

近日,个别“政务网站”及“高校”信息泄露事件被搜狐新闻、新京报、澎湃新闻等多家媒体曝光,引起高校信息圈人士的广泛关注。个人谈几点看法:

一、信息公开的由来

信息公开始于政府信息公开。2007年1月17日国务院第165次常务会议通过《中华人民共和国政府信息公开条例》,并公布自2008年5月1日起施行。

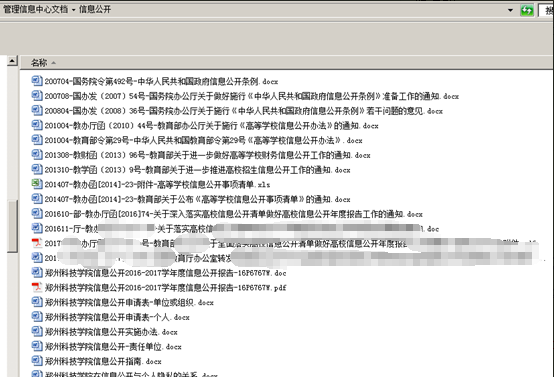

高校信息公开始于2010年。2010年3月30日第5次部长办公会议审议通过《高等学校信息公开办法》,并公布自2010年9月1日起施行。2014年7月25日,教育部教办函〔2014〕23号文公布高等学校信息公开事项清单(共10大类50条),明确建立即时公开制度、完善年度报告制度(要求每年10月底前向社会公布)、构建统一公开平台、加强公开监督检查。各省教育厅转发通知并要求各校落实。

图1 关于信息公开的文件

关于高校信息公开文件,有几个关键词可供查询和关注:2010年“实施”,2013年“进一步推进”(公布清单),2016年“深入落实”,2017年“全面落实”。

二、个人信息保护的由来

2017年6月1日实施的《中华人民共和国网络安全法》第七章附则第七十六条第(五)款指出:“(五)个人信息,是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别自然人个人身份的各种信息,包括但不限于自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、个人生物识别信息、住址、电话号码等。”

三、《高等学校信息公开办法》和《中华人民共和国网络安全法》二者关系

1、目的一致:推进法治进程,保护个人隐私权、知情权以及监督权

《高等学校信息公开办法》总则明确指出“为了保障公民、法人和其他组织依法获取高等学校信息,促进高等学校依法治校……遵循公正、公平、便民的原则,建立信息公开工作机制和各项工作制度”, 同时提出“高等学校公开信息,不得危及国家安全、公共安全、经济安全、社会稳定和学校安全稳定”,要求高校不予公开“涉及个人隐私的”信息。

《中华人民共和国网络安全法》总则则指出“为了保障网络安全,维护网络空间主权和国家安全、社会公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,促进经济社会信息化健康发展,制定本法”。关于个人信息安全,该法指出,能够单独或者与其他信息结合识别自然人个人信息的各种信息依法受到保护,不得泄露。

2、二者之间具有合理平衡点

高校校内信息公示是在一定范围内公开公示,例如奖助贷,公示部分只要能确定某一区域范围即可,师生的身份证号、联系方式等信息为非必要的公示信息,不得公开公示。

四、处理好“知情权和隐私权并存”难题应遵序的原则

在数据逐步成为新时代的“重要资产”的今天,如何处理二者的并存难题,是摆在我们面前的重要和迫切的问题。个人认为应遵循“公示事务范围够用为宜、公示信息字段最小化”原则。

公示事务范围:面向班级的,班内公示;面向全校的校内公示;面向社会的外网公示。

公示信息字段最小化:是指能在一定区域范围内确定人员即可,个人信息字段尽可能不予涉及。

五、给高校信息化部门同事的几点建议

1、制定信息化标准体系,师生身份信息ID标识规范化。涉及到师生人员信息的标示字段如学号、工号等信息只存放在基本信息表中,非必要不得导出,且不得以身份证号作为标识字段。具体做法:第一步,清理校内各种应用系统中以身份证号作为唯一标识ID的字段;然后,编制规范的学号、工号——即使泄露,学号、工号信息对于校外区域不易被定位。

2、制定并切实履行信息审核发布机制,“谁发布、谁负责”。从机制上要求各部门承担起应有的责任,引起足够重视。

3、建立“读网巡查”检测机制,确保“早发现、早下架”。鉴于各部门的网络安全意识及技术手段参差不齐,信息中心应建立“读网巡查”机制,及时查漏补缺。

4、加大信息素养培训。开展辩论赛、知识竞赛等多种形式的“网络信息安全与隐私保护解读”活动。将信息素养培训作为基本素质必修课,加大培训力度,引导师生关注个人信息的自我保护。

总之,一边是保护知情权,一事一公开,另一边是保护隐私权,公开需征询。如何处理好平衡点和边界问题,是我们都应关注并认真思考的事情,以上个人看法希望能够抛砖引玉。当务之急,各高校应对网站群、QQ群、微信群、公众号等公开网络空间及室内外公告栏进行一次深入彻查,明确是否仍有信息泄露的存在。

附:相关链接

1、政务网站、高校官网,还有多少“公示”在泄露公民隐私 | 新京报社论

2、多地高校国家奖学金名单公示泄露学生隐私:含完整身份证号

3、景德镇政府官网信息涉泄露个人隐私续:存在过失 已撤下

4、南开大学官网泄露5名学者隐私信息,包括身份证号、家庭地址

(本文作者系郑州科技学院管理信息中心主任。)