文/魏亚辉 驻马店职业技术学院 发展规划与对外合作处处长

赵远方 驻马店职业技术学院 发展规划与对外合作处科员

摘 要:随着大数据时代的到来,构建内部质量管理平台成为高职院校体系建设的关键。驻马店职业技术学院以大数据视域为引领,打造“动态监测、实时预警、持续改进”的质量管理体系。在技术层面,学校集成数据采集、动态监测、预警分析与持续改进功能,实现教育教学和管理工作的精细化管理。在制度层面,不断完善规范与管理制度,将日常工作与绩效考核深度融合,通过考核性诊断促进系统有效运行。同时,学校从资金、人员、设施等方面提供全方位保障,确保项目顺利推进。实践结果显示,系统上线以来,得到全校各单位和兄弟院校的使用和关注。系统使用期间推动学校工作任务办理、办结的进度和质量逐步提升,推动了高职院校内部质量管理的科学性和高效性。

关键词:内部质量管理平台;管理体系建设;高职院校;动态监测;实时预警;持续改进

一、工作背景

党的二十大报告指出,教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。习近平总书记在中共中央政治局第五次集体学习时强调教育数字化是我国开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口[1]。2021年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,在完善质量保障体系部分明确提出“推进职业学校教学工作诊断与改进制度建设”[2],标志着职业学校教学工作诊断与改进已成为一项国家层面的制度安排,明确了此项工作的地位和功能。

为了进一步推进高职院校教学工作诊断与改进制度建设,提高学校人才培养质量,需要建立一套更加科学、有效的内部质量管理体系。然而,传统的质量管理模式存在着工作效率低下、信息传递不畅、激励机制缺乏数据支撑等问题,无法满足现代高职教育的发展需求[3-5]。驻马店职业技术学院(以下简称学校)基于大数据平台组建团队编制学校层面、专业层面、课程层面、教师层面和学生层面的诊改指南,每一个层面的指南内容包括诊改主体(责任主体)、目的(预期效果)、主要任务(确立目标和标准、制定发展规划、设计实施计划、落实全程监测、纠错避险改进)、诊改运行(运行制度、运行模式、运行周期、自我诊改报告、协同联动、激励措施)和成效检验,持续完善学校内部质量保障体系建设。为提升学校整体管理水平和质量保障能力,学校引入内部质量管理平台,将各项工作办理与办结运行于信息化平台之上,以实现学校管理工作进度与质量的可控化。

二、工作举措

1.组织领导与协同推动

为确保“动态监测 实时预警 持续改进”内部质量管理平台系统的顺利运行,学校成立了以校长为组长的内部质量保证体系运行领导小组(以下简称领导小组),统筹全校资源,确保项目的有效实施。同时,各部门负责人作为项目的主要执行者,负责各自领域的诊改工作,形成了全校凝心聚力的工作格局。领导小组定期召开推进会议,及时跟踪项目进展,解决实施中的问题,确保项目的顺利推进。领导小组包括诊改办公室、各牵头部门、各处室及系院、各工作负责人、各职能部门、校领导与各部门领导等六部分。

(1)诊改办公室

完成制度的制定、文档库内容整理、绩效考核制度的监控。

(2)各重点项目牵头部门

完成发展规划、重点任务的梳理、分解、下发、执行监控。

(3)各处室及系院

完成各自部门工作目标、岗位工作职责的梳理;完成常规工作、计划工作的梳理、下发、审核及监控;完成被反馈问题的处理。

(4)各工作负责人

完成工作任务的在线办理、上传成果及佐证材料、提交办结审核。

(5)各职能部门

完成按周期、按职责的工作通报,并反馈问题进入问题库。

(6)校领导、各部门领导

完成重点项目、工作的执行、反馈监控。

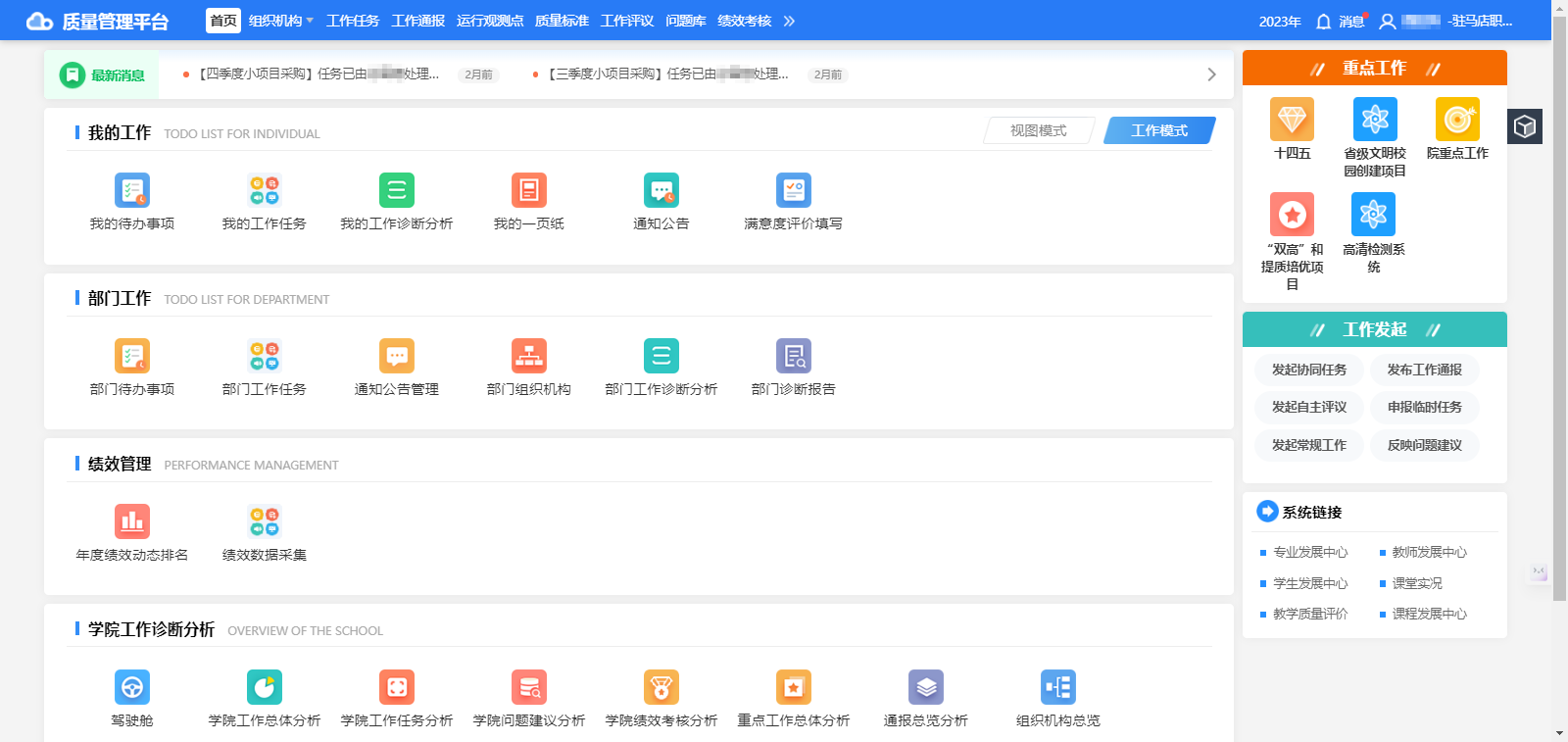

2.技术(规范)创新

在技术层面,学校引入了先进的信息化技术,结合高职院校的内部管理特点,自主研发了内部质量管理平台系统。该系统集成了数据采集、动态监测、实时预警、数据分析等功能,实现了对学校各项工作的全面覆盖和精细化管理。同时,学校还制定了一系列操作规范和管理制度,确保平台运行的稳定性和数据的准确性。内部质量管理平台系统主界面如图1所示,内部质量管理平台运行逻辑图如图2所示。

图1 内部质量管理平台系统主界面

图2 内部质量管理平台运行逻辑图

第一,形成从“目标标准制定—工作任务分解—过程监控预警—工作质量评议—问题反馈改进—动态绩效考核”的质量内控全过程和激励机制支撑的体系。

第二,确立组织机构,梳理部门工作目标及岗位工作职责,使得院系及处室可以根据工作职责形成标准履职工作,认真执行工作标准,构建并运行部门工作质量改进螺旋。

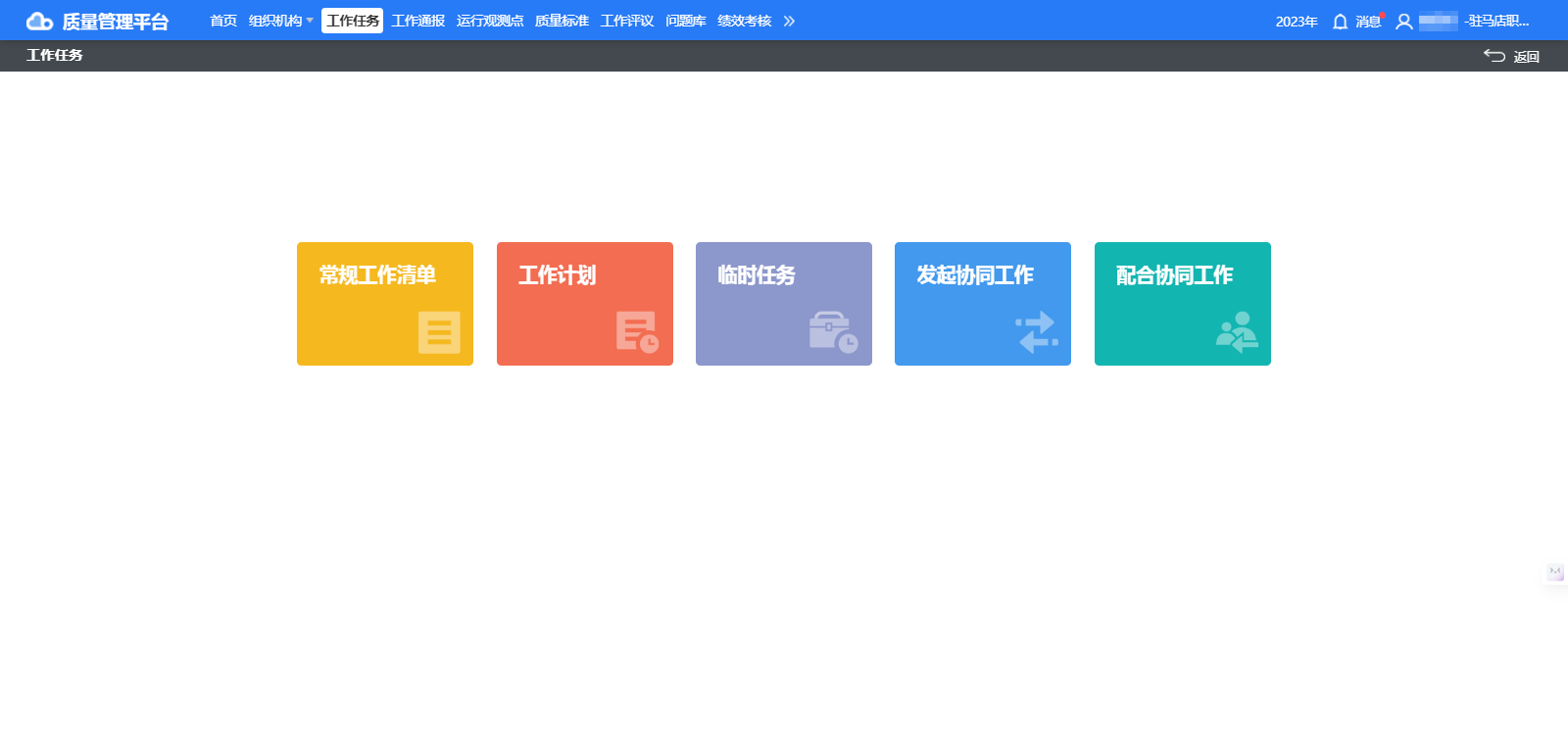

第三,对全校的任务和工作进行管理,包括项目工作、常规工作、临时工作以及协同工作等,可以对工作进行逐层分解和进度监测预警。

第四,建立工作通报、工作评议、问题库制度,使得工作的执行过程和执行结果得到实时的监控和评价,发现的问题得以限时处理,进一步提升工作任务办理质量。

第五,通过收集过程考核、年终考核、工作评议、领导考核、加分项、减分项等数据,对考核对象(学校、部门、院系、教师等)进行统一的考核。结合工作质量和成效的客观评议,形成具有学校特色的绩效考核体系。

第六,从学校(总体、职能部门、院系、岗位)、专业、课程、师资、育人等层面建立目标链,并根据目标链完成相应标准的制定,形成标准链;在目标链、标准链指导下,各职能部门、院系完成计划的上报、审批,以及向下延伸进行任务和工作管理。

第七,提供决策驾驶舱、学校工作总体分析、学校工作任务分析、学校问题建议分析等内容,为决策层掌握各系院部、处室计划执行进度实时信息,监控学院发展规划、优质校建设等总体目标及子目标达成情况,各层面问题发现及改进状况等提供可视化服务和消息预警服务。

图3 内部质量管理平台系统工作任务

3.项目管理

为确保项目的顺利实施,学校采用了项目化管理的方式,对项目的进度、质量、成本等方面进行了严格控制。项目团队制定了详细的项目计划,明确了各阶段的任务和目标,确保项目按计划推进。同时,学校还建立了项目考核机制,对项目的实施效果进行定期评估,确保项目目标的达成。实现发展规划及重点工作的管理、梳理、分解、下发、办理、审核、评议等功能。

(1)发展规划管理

对学院发展规划、重点工作任务进行管理,包括对发展规划指导思想、基本原则、总体目标、子规划进行管理;对标志性成果、主要量化指标、分项目量化指标、项目资金预算汇总情况进行管理。

(2)项目管理

将学院发展规划、重点工作分解为不同项目并设定项目负责人、监督人、名称、总体目标、完成时限等信息;同时将项目分解为不同的项目明细,包含一级指标、观测点、工作任务、完成年度、责任部门、主管领导、责任人、状态、审核记录等内容;对分解的项目明细进行办理、编辑、催办、审核、关联观测点等操作。同时对项目预算执行明细、报告(学期报告、年度报告、中期报告、结项报告)、项目评价进行管理。

(3)一页纸报表

对上述项目进行“一页纸报表”形式的呈现,将项目的概况、进度情况、预算情况、目标达成情况等内容进行统一地展现,主要内容包括项目负责人、监督人、名称、目标概述等信息,项目总体目标(目标要显示完成进度、可按等级分类),目标任务,各任务的限时完成时限(按年结转)、部门负责人,项目预算,预算执行进度,目标达成度等信息。

(4)运行观测点

对学院不同层面的运行观测点进行统一的维护、管理及呈现,并将观测点按照目标、标准制定情况组合为目标链、标准链,随时对学院各个层面的运行观测点的制定与达标情况进行呈现与分析。

图4 内部质量管理平台学院工作总体分析

4.实施保障

为保障项目的顺利实施,学校从资金、人员、设施等方面提供了全方位的支持。学校设立了专项资金用于项目的研发和实施,确保了项目的经费需求。同时,学校还配备了专业的技术团队和实施团队,负责平台的建设和运行维护工作。此外,学校还加强了与师生的沟通与交流,广泛征求他们的意见和建议,确保项目的顺利实施和取得实效。

图5 学院工作任务分析驾驶舱

三、工作成效

通过实施“动态监测、实时预警、持续改进”项目,学校在管理效率、信息共享、激励机制和问题发现等方面取得了显著成效。首先,项目的推进有效控制了工作的进度与质量,实现了对各项工作的实时监控和预警,大幅提升了工作效率与管理水平。其次,信息化手段的应用大幅降低了信息传递成本,促进了信息的快速传递与共享,从而提高了决策的科学性和时效性。同时,基于公开、透明、科学的数据支撑,学校的激励与考核机制更加公平公正,极大激发了教职工的积极性。此外,借助平台运行与数据分析,学校发现了许多以往忽视的问题与短板,为持续改进提供了有力支持。截至2023年底,职责人员使用率达到96.59%,累计登录次数达195988次;完成了17个重点项目的构建,分解了25个子项目及1599个任务,实现了项目的整体监控;梳理并执行了22个处室、10个院系的部门履职计划,形成了8142个任务,按时办结率高达86.31%,完成率达到97.22%;目标及标准链分解工作覆盖7个层面、2806个观测点,全面支撑了质量提升工作。

内部质量管理平台的使用将学校各项工作任务的办理与绩效考核深度融合,以考核性诊断促进内部质量管理系统高效运行。学校树立“大数据”理念,深入挖掘人才培养过程中的数据需求,及时掌握并分析人才培养状况,随时进行诊断、反馈、改进与提高。通过明确管理目标与标准,分析数据来源,确定采集方式,设置科学合理的激励与预警机制,学校形成了完整的数据结构与逻辑框架,全面提升了质量监控能力。这一成果不仅加快了内部质量保证体系建设的步伐,更成为学校诊改保证体系的重要组成部分,为推动学校高质量发展奠定了坚实基础。

四、工作经验

通过实施“动态监测 实时预警 持续改进”的内部质量管理平台的使用,学校积累了许多宝贵的经验。首先,强化组织领导是项目成功的关键。只有学校领导高度重视并亲自推动项目,才能确保项目的顺利实施。其次,技术创新是提升管理效率的重要手段。通过引入信息化技术自主研发平台系统学校实现了对各项工作的全面覆盖和精细化管理。此外加强项目管理也是确保项目成功的重要保障。通过采用项目化管理的方式,学校持续在进度、质量、成本等方面进行了严格控制,确保了项目的顺利实施和取得实效。最后广泛征求师生意见也是确保项目成功的必要措施。只有深入了解师生的需求和意见才能确保项目的实施符合实际需求并取得实效。

学校内部质量管理是一个动态的、长期的过程,要坚持以立德树人为根本,以提高人才培养质量为核心,重视质量管理和质量监控,有助于提升职业教育现代化水平,进而为区域发展培养更多高质量的技术技能型人才。这些经验对于其他单位来说具有一定的借鉴意义。通过借鉴这些经验其他单位也可以开展类似的项目提升自身的管理效率和服务质量。

(基金项目:2024年度河南省高等教育教学改革研究与实践立项项目:跨界融合视域下“智造”产业高端人才培养模式研究与实践(2024SJGLX0743);2025年度河南省党的教育政策研究课题:加快构建职普融通、产教融合的职业教育体系研究(2025-DDJYZC-13);2025年河南省国际中文教育研究与实践课题重点项目资助项目:探索“中文+职业技能”培养模式助力“职教出海”的应用研究(HZC2025KT037)。)

参考文献:

[1]杨光照,王剑.论“一站式”高校通用信息管理服务平台的构建[J].武汉理工大学学报(社会科学版),2022,35(05):107-112.

[2]樊辉娜,张璇,撒月.产教融合背景下高职院校内部专业评估策略——基于ISO9000质量管理体系[J].教师博览,2024,(03):8-10.

[3]曹轶君.信息化时代质量管理体系内部审核问题的思考[J].现代商贸工业,2022,43(20):86-87.

[4]陈固胜.质量管理体系内部审核有效性研究[J].企业科技与发展,2022,(07):185-187.

[5]黄小娥,刘存香.基于全面质量管理的职业院校内部质量保证体系诊断与改进机制的研究与探索[J].中国职业技术教育,2023,(19):90-96.