文/赵红超 商水县汤庄乡赵桥小学 中小学一级教师

摘要:本文以苏教版小学数学四年级下册《图形的旋转》为例,探讨国家中小学智慧教育平台“双师课堂”在乡村小学数学教学中的应用。通过整合平台优质资源与本地教师教学实践,设计“游戏导入—名师引领—任务闯关—实践操作”的教学模式,破解学生空间观念培养的难点。案例表明,双师课堂通过动画演示、关键线分解、转化思维训练等方式,显著提升了学生对旋转三要素的理解和画旋转后图形的作图能力,为乡村学校利用国家平台实现优质资源共享、创新教学方式提供了可行路径。

关键词:双师课堂;国家中小学智慧教育平台;空间观念;图形旋转

一、引言

根据《义务教育数学课程标准(2022年版)》对“图形与几何”领域的要求,学生需通过观察、操作等活动发展空间观念[1]。但在实际教学中,乡村学校面临优质资源匮乏、传统教学难以直观呈现动态过程等问题。以苏教版小学数学四年级下册课程《图形的旋转》为例,通过课程学习学生需掌握旋转方向、中心、角度三要素,但传统教学难以直观呈现动态过程,导致学生作图错误率高,空间观念培养效果不佳。国家中小学智慧教育平台(以下简称平台)上的丁琴琴名师课程,通过动画演示、生活化案例和分层任务设计,让图形的旋转在学生的脑海里形成画面感,为破解这一难题提供了可能。本案例旨在探索如何通过平台资源与本地教师协同的“双师课堂”模式,提升乡村学生空间观念素养。

二、目标与思路

1.目标

本案例“《图形的旋转》教学”响应新课标提出的“要合理利用现代信息技术,提供丰富的学习资源,设计生动的教学活动,促进数学教学方式方法的变革”[1],确立以下目标:

(1)利用平台名师资源突破旋转三要素的教学难点。

(2)通过“转化思维”训练(线段→图形→线段)降低作图复杂度。

(3)培养学生用数学语言描述生活现象的能力。

2.思路

(1)双师分工:名师视频讲解核心概念和动画演示,本地教师组织实践与反馈。

(2)任务驱动:设计“风力发电机→转杆→三角形→长方形”的闯关任务链。

(3)技术赋能:借助平台动画演示旋转过程,强化空间想象。

三、具体实施

1.游戏引入,介绍名师

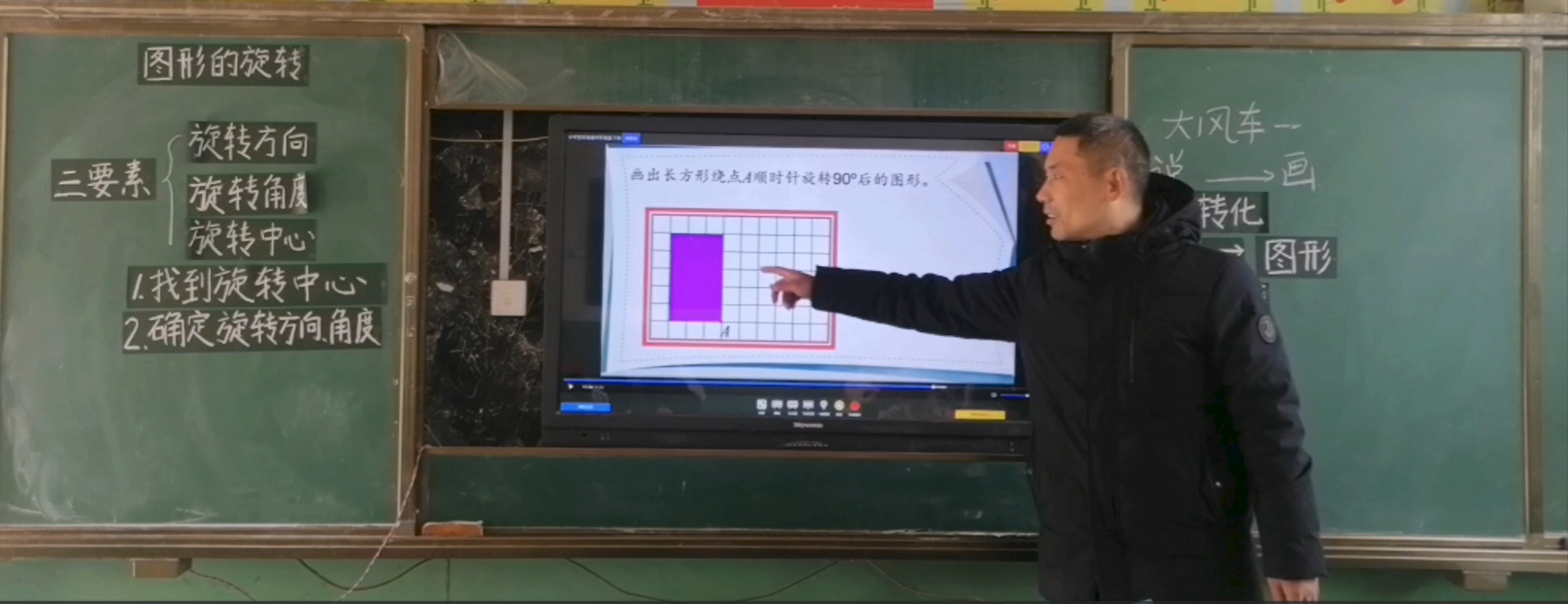

图1 本地教师游戏导入

在这节课中,本地教师以游戏“老狼老狼几点了”作为课堂导入环节(如图1)。通过拨动钟表模型的时针,引导学生扮演“老狼”回答时间问题,并提问“从3点到6点,时针如何运动”。学生用手比画时针的运动轨迹后,本地教师总结出“旋转”的概念,顺势引入来自如东县苴镇福亮小学的丁琴琴老师作为本节名师引领者,并以“丁老师在如东发现旋转奥秘”的悬念激发学生兴趣。此环节通过游戏化的互动,让学生在体验中初步感知旋转方向,为后续学习奠定基础。

2.探究新知,任务闯关

(1)理解顺时针、逆时针旋转的含义

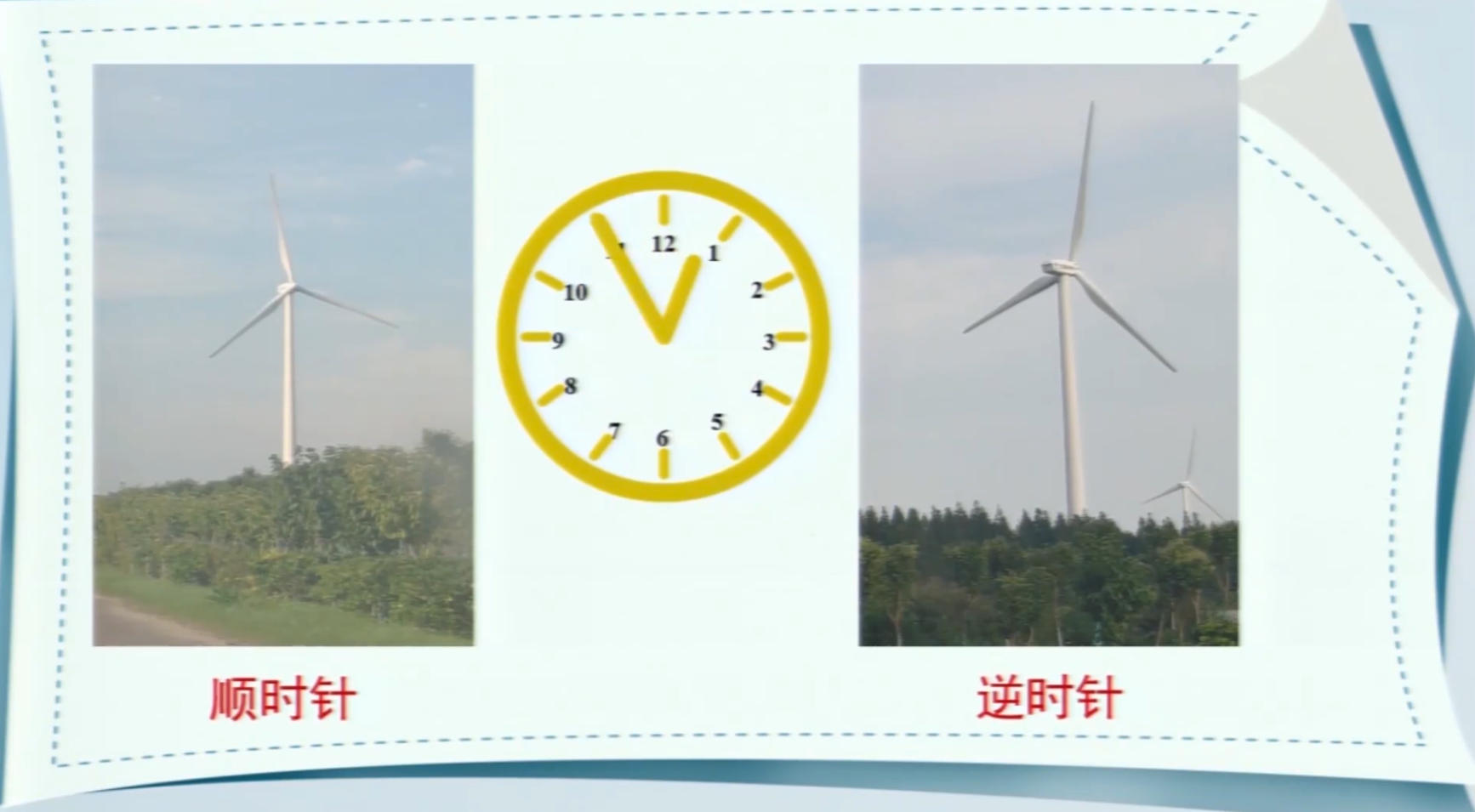

图2 平台教师动画演示讲解顺时针、逆时针(课件来源:国家中小学智慧教育平台)

进入新知探究阶段,本地教师首先播放丁老师录制的视频素材(如图2)。视频呈现如东海上风电场的风力发电机(学生口中的“大风车”),引导学生观察叶片旋转方向,并与钟表指针运动对比——当叶片旋转方向与时针一致时,丁老师揭示此为“顺时针旋转”,反之则为“逆时针旋转”。学生通过闭眼想象钟表指针运动强化方向认知。本地教师随即组织讨论,梳理出旋转的第一个奥秘——“方向”,并通过问答巩固学生对顺时针、逆时针概念的理解。

(2)理解三要素的含义,学说图形的旋转

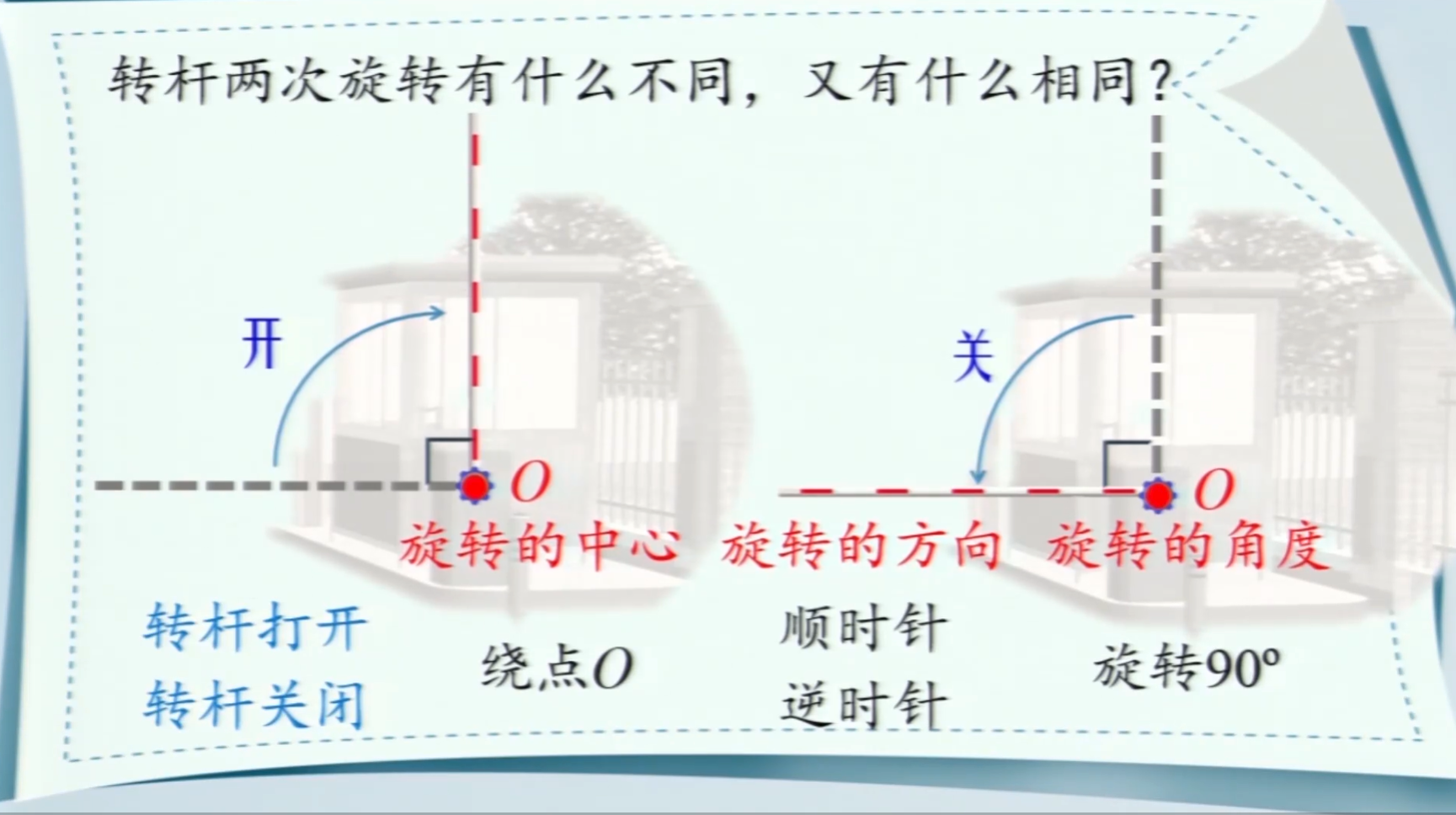

图3 平台教师讲解旋转三要素(课件来源:国家中小学智慧教育平台)

随后课堂转入“小区转杆”案例研究。学生观看丁老师制作的汽车进出小区时转杆打开、关闭的动画视频,比较两次旋转的异同。本地教师通过提问“不同之处是什么?相同之处是什么?”,引导学生发现转杆运动的本质特征,即方向不同(打开顺时针、关闭逆时针),但均围绕固定点(旋转中心)转动相同角度(90度)。丁老师在视频中系统总结出旋转三要素——中心、方向、角度,并强调描述物体旋转需完整说明这三个方面(如图3)。本地教师通过点名提问,检验学生的理解效果,并利用预习作业“练一练”第一题进行即时反馈,鼓励学生通过星级自评巩固知识。

(3)画图形的旋转

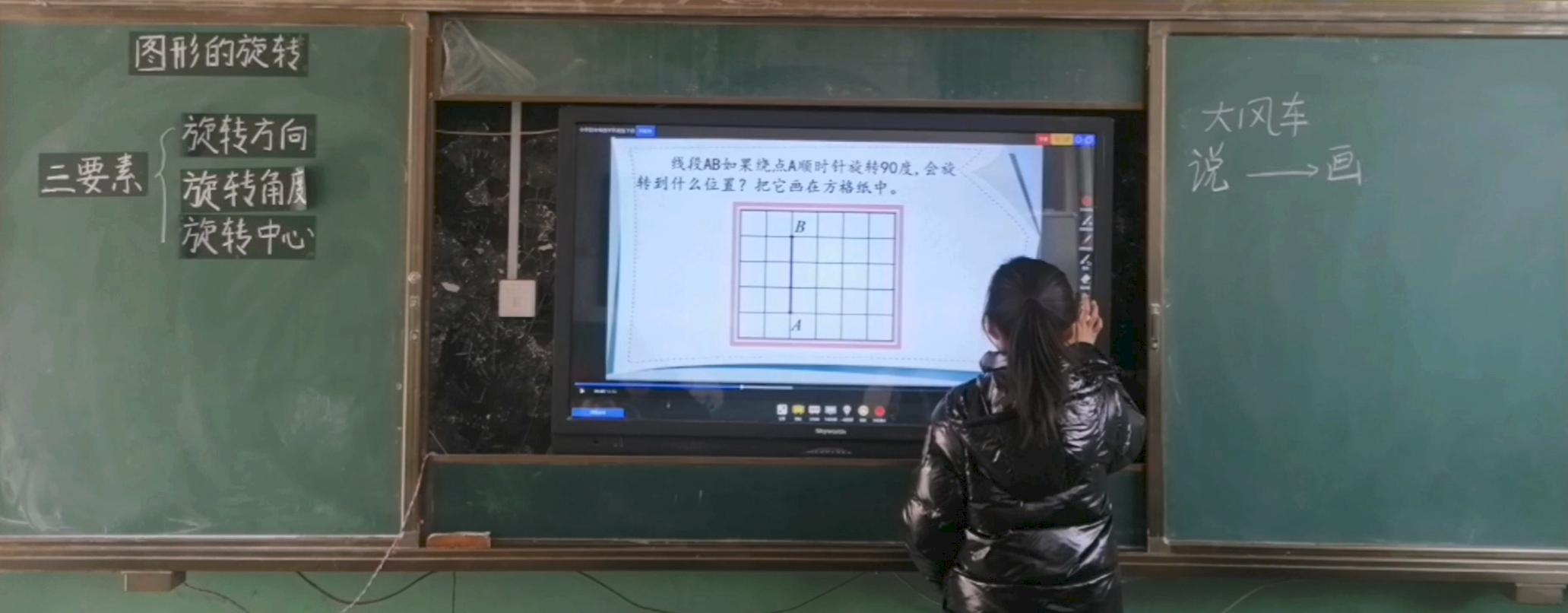

图4 学生利用平台工具进行画图操作

在“画图形的旋转”环节,本地教师设计智力闯关活动。第一关要求学生将转杆旋转过程画在学习任务单上,指名学生上台进行画图操作(如图4),随后通过对比旋转前后的线段,引导学生自主发现“位置方向改变,形状大小不变”的规律。丁老师的指导视频详细演示了画线段旋转的三步骤:确定中心、辨明方向、按角度绘制,强调借助“距中心几格”的观察方法。

图5 平台教师讲解画三角形旋转后图形的方法(课件来源:国家中小学智慧教育平台)

第二关难度升级,要求学生画出三角形绕点A逆时针旋转90°后的图形。本地教师先让学生闭目想象运动轨迹,然后用事先剪下的三角形图片进行实际操作验证,最后通过观看丁老师的动画演示理解“关键线”(连接旋转中心的线段)的作用——将复杂图形旋转分解为多条线段旋转的组合。学生在任务单上实践时,本地教师巡视指导,并通过交流画法提炼“先找关键线,再连其余边”的策略。最后,播放丁老师讲解如何画三角形旋转后图形的视频(如图5),之后让学生进行星级自评。

3.练习反馈,迁移所学

图6 本地教师组织练习

在练习环节,智力闯关活动在第二关基础上升级难度,要求学生绘制长方形旋转图形(如图6),以进一步迁移所学方法。本地教师还设置了拼图游戏:播放丁老师出示三幅拼图的视频,每次暂停视频后请一名学生回答相关问题,随后全班同学共同听取听丁老师揭晓答案。同时本地教师会介绍视频中拼出的图形是丁老师家乡的文蛤、梭子蟹等特产图案,这一设计既巩固了学生的学习技能又渗透了乡土文化教育。在课堂尾声,本地教师播放丁老师制作的生活美学视频,展示旋转原理在艺术图案设计中的应用,引导学生感悟数学与生活的联系。

4.回顾总结,提升思维

图7 本地教师回顾总结

在总结阶段,本地教师带领学生回顾知识建构过程(如图7):从转杆抽象到线段,从线段组合为图形,再通过分解关键线回归线段,强调“转化思维”的重要性。并将旋转知识升华为解决问题的通用策略,启发学生“遇到难题时化整为零,将大困难分解为小困难”,最后以“带着数学眼光发现生活中的旋转之美”作结,完成从知识习得到思维提升的课堂闭环。整节课通过名师资源与现场教学的虚实结合、生活情境与数学原理的深度融合、动手操作与空间想象的交替推进,构建了立体化的学习体验。

四、实践成效

课后测试显示,92%学生能准确描述旋转三要素,较传统教学提升15%,作图正确率从68%提高至85%。双师课堂教学减轻了教师的备课压力,使课堂互动更高效,课堂参与度提高20%。学生们普遍反映“看动画后更容易想象旋转过程”。该课参加周口市教育系统“信息技术创新教学”技能竞赛,荣获小学数学学科二等奖。

五、结论及展望

本案例创新点在于:

1.双师协同:名师资源与本地教师互补,实现“1+1>2”的效果。

2.思维可视化:通过关键线分解,将抽象旋转转化为具象操作。

实践表明,双师课堂模式符合新课标倡导的促进教学方式变革的方向,未来可进一步探索平台资源与其他课程的深度整合,在“全屏授课”模式下,使用学科工具,使课堂教学更加生动直观,并进一步优化双师课堂互动机制。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.